La spectroscopie est une technique fascinante qui permet de dévoiler la composition chimique des astres en analysant leur lumière. Découvrez comment cette méthode révolutionne notre compréhension de l’univers et apprenez à l’utiliser vous-même.

Comprendre la spectroscopie

Principes physiques fondamentaux

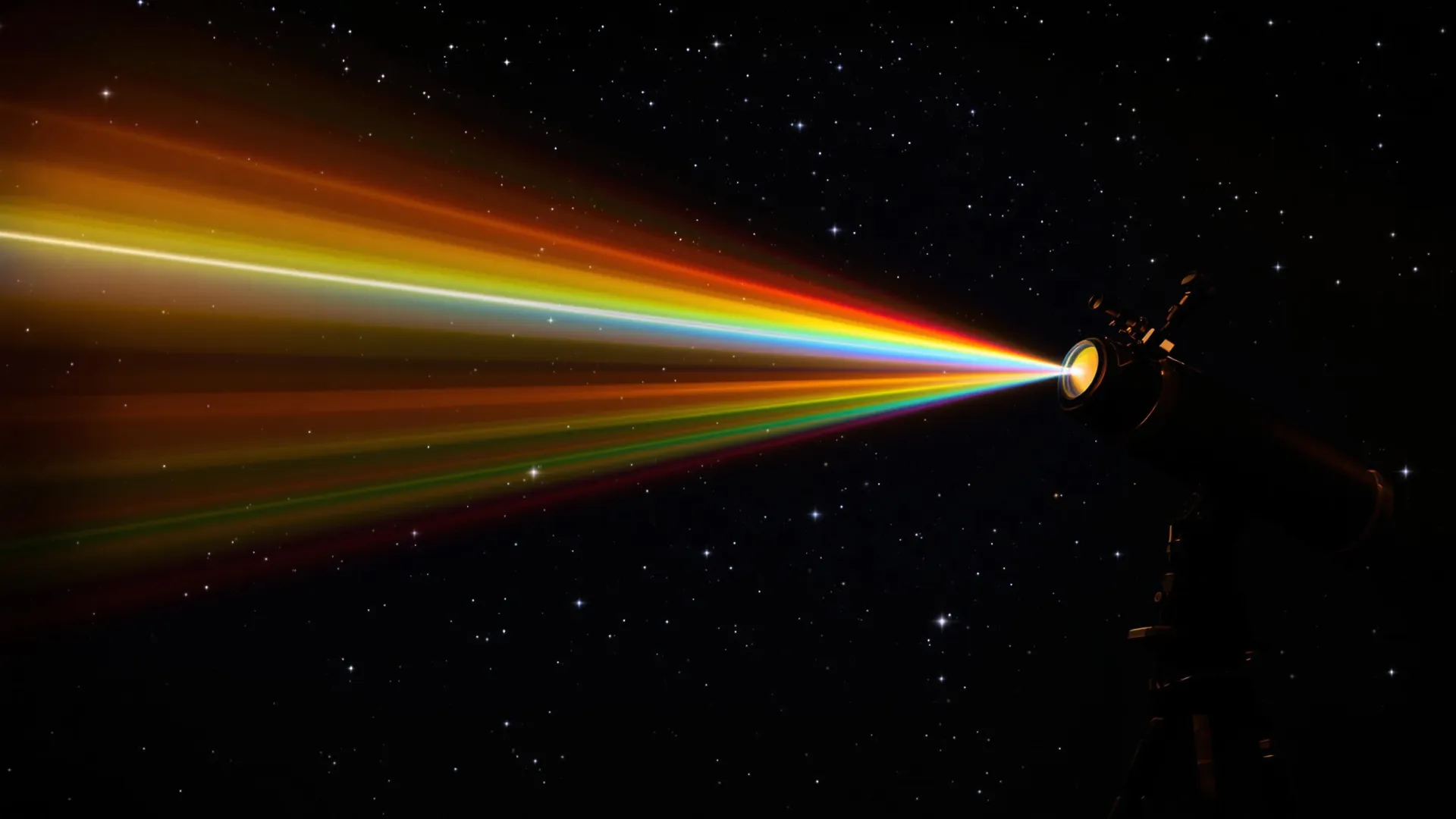

La spectroscopie astronomique repose sur un principe physique fondamental : chaque élément chimique possède une signature spectrale unique. Lorsque la lumière traverse un prisme ou un réseau de diffraction, elle se décompose en différentes longueurs d’onde, créant un spectre caractéristique. Pour observer ces phénomènes, il est essentiel de disposer des télescopes adaptés et de maîtriser les techniques d’analyse spectrale.

Les spectres peuvent être d’émission (raies brillantes) ou d’absorption (raies sombres), selon que la lumière est émise ou absorbée par les éléments chimiques. Cette analyse permet d’identifier la composition des corps célestes, leur température, leur vitesse de déplacement et même leur distance. Les guides d’observation constituent une ressource précieuse pour comprendre ces principes complexes et interpréter correctement les données obtenues.

Histoire et évolution

L’histoire de la spectroscopie astronomique débute au XIXe siècle avec les travaux pionniers de Joseph von Fraunhofer, qui identifia les premières raies d’absorption dans le spectre solaire. Cette découverte fut rapidement suivie par les tests de spectroscopes de plus en plus sophistiqués, permettant aux astronomes d’étudier la composition des astres à distance.

Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen établirent ensuite les fondements de l’analyse spectrale moderne, démontrant que chaque élément chimique possède une signature spectrale unique. Les meilleurs télescopes du marché actuels intègrent des spectroscopes de haute précision, offrant une résolution spectrale inégalée pour l’étude des corps célestes.

Cette évolution technologique continue permet aujourd’hui d’analyser la composition chimique d’objets célestes situés à des millions d’années-lumière.

Le matériel nécessaire

Les différents types de spectroscopes

Il existe plusieurs catégories de spectroscopes, chacune adaptée à des besoins d’observation spécifiques. Les spectroscopes à réseau sont les plus courants pour l’astronomie amateur, utilisant un réseau de diffraction pour décomposer la lumière. Pour débuter, les télescopes adaptés peuvent être équipés de spectroscopes à fente, qui offrent une meilleure résolution spectrale en isolant une fine bande de lumière.

Les spectroscopes à prisme, bien que moins précis, constituent une alternative économique pour s’initier. Pour des observations plus poussées, les spectroscopes échelle permettent d’obtenir une haute résolution en disposant le spectre sur plusieurs ordres. Ces instruments sophistiqués nécessitent cependant une expertise technique et un budget plus conséquent.

Le choix d’un modèle dépendra de vos objectifs d’observation, de votre expérience et de l’équipement dont vous disposez déjà. Une consultation approfondie des guides d’utilisation est recommandée avant tout achat.

Critères de choix et budget

Pour choisir un spectroscope adapté à vos besoins, plusieurs critères essentiels sont à considérer. Les tests de spectroscopes montrent que la résolution spectrale est un facteur déterminant, influençant directement la qualité des observations. Un budget entre 200€ et 2000€ permet d’accéder aux meilleurs télescopes du marché équipés de systèmes spectroscopiques adaptés aux amateurs éclairés.

Les caractéristiques principales à évaluer sont :

- La sensibilité du capteur

- La plage de longueurs d’onde couverte

- La robustesse de construction

- La compatibilité avec votre équipement existant

Pour les débutants, un spectroscope à réseau d’entrée de gamme (200-500€) constitue un bon compromis. Les observateurs plus expérimentés opteront pour des modèles à haute résolution (1000-2000€), offrant des capacités d’analyse plus poussées des spectres stellaires et des performances supérieures.

Techniques d’observation

Préparation et mise en station

La préparation minutieuse de votre session d’observation spectroscopique est cruciale pour obtenir des résultats exploitables. Commencez par consulter les guides d’observation pour identifier les meilleures cibles célestes selon la période. Une mise en station précise de votre instrument est indispensable pour maintenir l’objet dans le champ durant l’acquisition.

Vérifiez les conditions météorologiques : la turbulence atmosphérique et l’humidité peuvent affecter significativement la qualité des spectres. La température de l’équipement doit être stabilisée avant toute observation, comptez environ 30 minutes d’acclimatation.

Points essentiels pour une session réussie :

- Alignement parfait du spectroscope

- Mise au point précise de l’image

- Vérification des connexions et du matériel

- Préparation du système d’acquisition

Une fois ces étapes accomplies, vous pourrez débuter vos observations spectroscopiques dans les meilleures conditions.

Acquisition des données

L’acquisition des données spectrales requiert une méthodologie rigoureuse pour obtenir des résultats exploitables. La première étape consiste à réaliser des séries d’expositions de durée variable, adaptées à la luminosité de l’objet observé. Pour les étoiles brillantes, des temps courts suffisent, tandis que les objets faibles nécessitent des poses plus longues.

Il est crucial de capturer également des spectres de calibration :

- Des étoiles de référence connues

- Des flats (images du fond de ciel)

- Des darks (poses d’obscurité)

Le traitement informatique des données brutes permet ensuite d’extraire le signal utile et d’éliminer les artefacts. Les logiciels spécialisés facilitent cette étape délicate, en appliquant les corrections nécessaires et en générant des graphiques exploitables. La qualité des résultats dépend grandement de la précision de ce processus de réduction des données.

Applications pratiques

Analyse des étoiles

L’analyse spectrale des étoiles constitue l’une des applications les plus fascinantes de la spectroscopie astronomique. Cette technique permet de déterminer la composition chimique, la température et même le mouvement des étoiles observées. Les raies d’absorption et d’émission présentes dans le spectre stellaire révèlent la présence d’éléments spécifiques comme l’hydrogène, l’hélium ou les métaux.

La classification spectrale des étoiles, établie grâce à ces observations, nous renseigne sur leur cycle de vie. Les étoiles jeunes et chaudes présentent des spectres dominés par l’hydrogène, tandis que les étoiles plus âgées montrent des signatures de métaux plus complexes. Cette analyse permet également de détecter la présence d’exoplanètes grâce à l’effet Doppler-Fizeau, qui se manifeste par un léger décalage des raies spectrales.

Pour réaliser ces observations, il est conseillé de commencer par des cibles brillantes comme Véga ou Sirius, qui offrent des spectres facilement analysables.

Étude des nébuleuses

L’étude spectroscopique des nébuleuses révèle la richesse et la complexité de ces vastes nuages de gaz et de poussières interstellaires. Ces observations permettent de déterminer leur composition chimique, leur température et leurs mouvements dans l’espace. Les nébuleuses présentent généralement des spectres d’émission caractéristiques, dominés par les raies de l’hydrogène, de l’azote et de l’oxygène.

Pour obtenir des résultats optimaux, il est crucial de disposer d’un équipement adapté et de maîtriser les techniques d’observation appropriées. Les nébuleuses étant des objets diffus, leurs spectres sont souvent plus délicats à capturer que ceux des étoiles. L’utilisation de longs temps de pose et d’un bon rapport signal/bruit est essentielle.

Les spectres des nébuleuses peuvent révéler des informations fascinantes sur les processus de formation stellaire et l’évolution chimique de notre galaxie. La présence de certaines raies d’émission peut notamment indiquer des zones de formation d’étoiles actives ou des régions ionisées par des étoiles massives proches.

Interprétation des résultats

Lecture des spectres

L’interprétation des spectres astronomiques nécessite une méthodologie précise et rigoureuse. La première étape consiste à identifier les principales raies spectrales et leur position exacte sur le graphique. Les raies d’absorption apparaissent comme des lignes sombres, tandis que les raies d’émission se manifestent par des pics lumineux.

Pour une analyse efficace, il est crucial de calibrer correctement l’échelle des longueurs d’onde et de normaliser l’intensité du spectre. Les guides d’observation recommandent de comparer systématiquement les spectres obtenus avec des références connues pour valider les observations. La largeur et la profondeur des raies fournissent des informations essentielles sur les conditions physiques de l’objet observé, comme sa température ou sa densité.

La qualité de l’interprétation dépend grandement de l’expérience de l’observateur et de sa capacité à reconnaître les motifs caractéristiques dans les spectres.

Identification des éléments chimiques

L’identification des éléments chimiques dans les spectres astronomiques repose sur la reconnaissance des raies spectrales caractéristiques. Chaque élément possède une signature unique, comparable à une empreinte digitale, qui se manifeste par des raies d’absorption ou d’émission à des longueurs d’onde spécifiques.

Les éléments les plus couramment identifiés sont l’hydrogène (série de Balmer), l’hélium, le sodium et le calcium. La présence et l’intensité de ces raies permettent non seulement d’identifier les éléments, mais aussi d’estimer leur abondance relative. L’analyse comparative avec des spectres de référence aide à confirmer la présence de ces éléments.

Pour les débutants, il est recommandé de commencer par l’identification des raies les plus évidentes avant de s’attaquer aux signatures plus subtiles des éléments plus rares.