L’astronomie sous-marine émerge comme une approche novatrice pour observer l’univers. En utilisant les profondeurs océaniques comme bouclier naturel contre les interférences terrestres, cette méthode ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche astronomique.

Les fondements de l’astronomie sous-marine

Principes et avantages de l’observation sous-marine

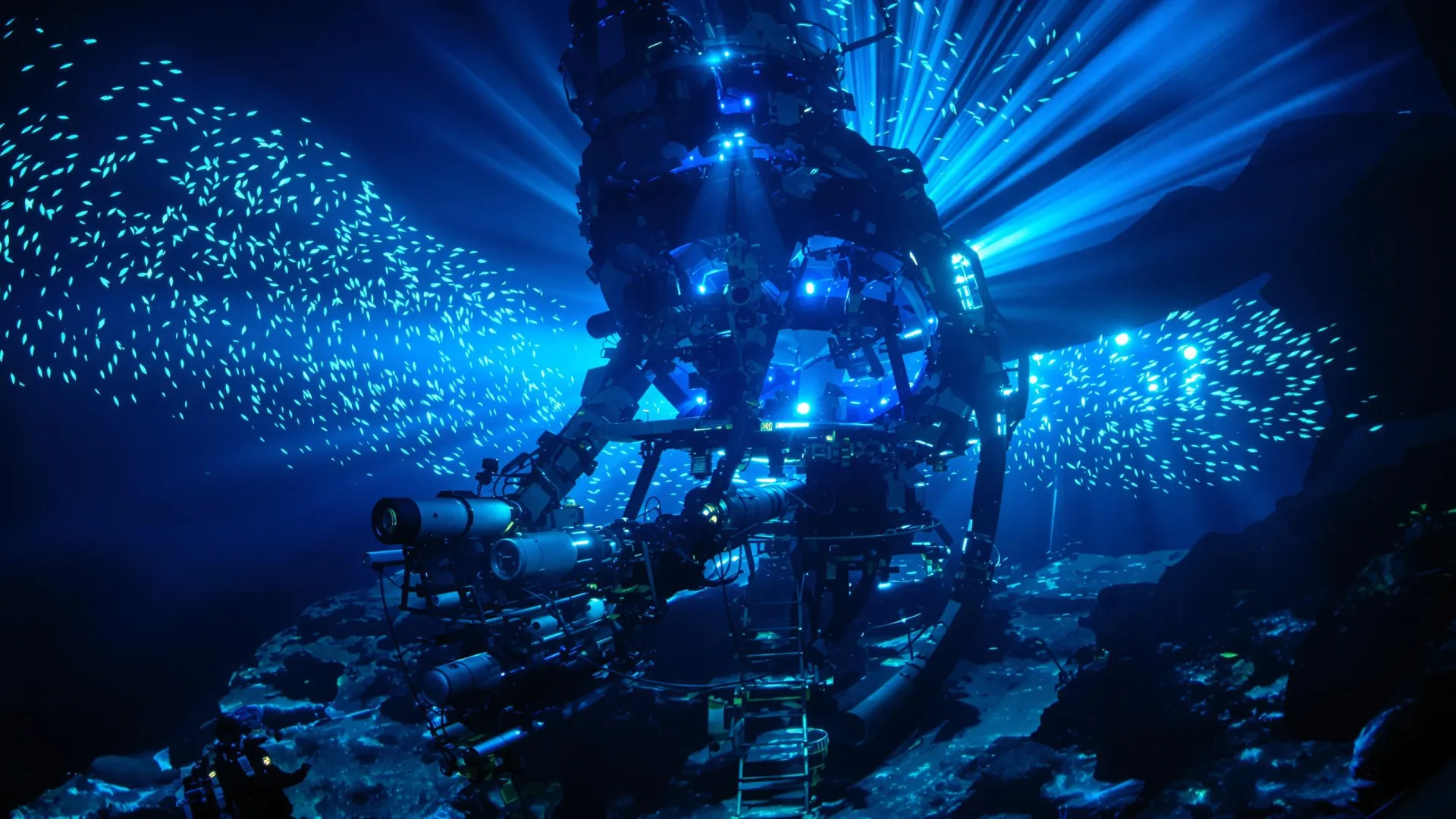

Contrairement aux télescopes traditionnels confrontés aux perturbations atmosphériques, l’observation astronomique sous-marine offre des avantages uniques. Les profondeurs océaniques agissent comme un filtre naturel contre les interférences lumineuses et radioélectriques, permettant une détection plus précise des signaux cosmiques. L’eau fournit également une stabilité thermique exceptionnelle et une protection contre les vibrations terrestres, essentielles pour les observations de haute précision. Cette approche innovante permet d’exploiter les propriétés physiques de l’eau pour améliorer la qualité des données astronomiques recueillies, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’étude des phénomènes célestes.

Histoire et développement de cette approche

L’histoire de l’astronomie sous-marine remonte aux années 1960, lorsque les scientifiques ont commencé à explorer cette approche alternative. Les premiers essais, inspirés par le succès du télescope Hubble, visaient à surmonter les limitations des observations terrestres. Les avancées technologiques des années 2000 ont permis le développement de prototypes plus sophistiqués, notamment grâce à la collaboration entre océanographes et astronomes. Cette évolution a conduit à la création d’installations expérimentales dans plusieurs sites océaniques profonds, démontrant la viabilité de cette méthode d’observation unique. Aujourd’hui, cette discipline continue de se développer, bénéficiant des progrès en matière de matériaux résistants et de systèmes optiques adaptés au milieu marin.

Défis techniques et solutions innovantes

Contraintes liées à l’environnement marin

L’environnement marin profond présente des défis majeurs pour l’astronomie sous-marine. La pression extrême, pouvant atteindre plusieurs centaines d’atmosphères, nécessite des équipements ultra-résistants. La corrosion saline menace constamment les instruments, tandis que les guides d’astronomie traditionnels ne peuvent s’appliquer directement dans ces conditions hostiles. Les scientifiques doivent également composer avec la turbidité de l’eau, qui peut affecter la qualité des observations, et les courants marins qui risquent de perturber la stabilité des installations.

La maintenance des équipements représente un autre défi crucial. Les interventions techniques nécessitent des véhicules sous-marins spécialisés et une logistique complexe. Les biofilms marins, qui se développent naturellement sur les surfaces immergées, peuvent compromettre la performance des instruments optiques s’ils ne sont pas régulièrement nettoyés. Ces contraintes environnementales stimulent l’innovation technologique et poussent les chercheurs à développer des solutions toujours plus ingénieuses.

Technologies adaptatives et matériaux spéciaux

Pour relever les défis de l’environnement marin, les chercheurs développent des technologies adaptatives spécialisées. Les matériaux composites de dernière génération, inspirés des guides d’astronomie conventionnels mais optimisés pour le milieu aquatique, offrent une résistance exceptionnelle à la pression et à la corrosion. Les systèmes optiques bénéficient de traitements nanotechnologiques anti-adhésifs qui limitent la formation de dépôts biologiques.

Les innovations incluent également des dispositifs auto-nettoyants utilisant des ultrasons et des revêtements hydrophobes avancés. Les chercheurs ont mis au point des systèmes de stabilisation gyroscopique sophistiqués pour compenser les mouvements océaniques. Les capteurs intègrent des technologies de compensation automatique pour les variations de salinité et de température, garantissant des observations précises malgré les conditions extrêmes des grands fonds.

Infrastructure et mise en place

Choix des sites d’observation

La sélection des sites d’observation sous-marins requiert une analyse approfondie de multiples critères environnementaux. Les zones choisies doivent présenter une profondeur optimale, généralement entre 2000 et 4000 mètres, où la pression reste gérable tout en offrant une isolation suffisante. La clarté de l’eau, la stabilité des courants et l’absence de perturbations sismiques sont également déterminantes. Les meilleurs sites se trouvent souvent dans des zones océaniques calmes, éloignées des routes maritimes commerciales et des zones de pêche intensive. L’accessibilité pour la maintenance et la proximité d’infrastructures côtières de support jouent aussi un rôle crucial dans le choix final des emplacements.

Systèmes de support et maintenance

La maintenance des observatoires sous-marins nécessite une infrastructure de support sophistiquée. Des navires spécialisés équipés de robots sous-marins télécommandés (ROV) assurent l’entretien régulier des installations. Les systèmes de surveillance en temps réel permettent de détecter rapidement les anomalies et d’optimiser les interventions. Des protocoles stricts de maintenance préventive, inspirés des méthodes utilisées pour le James Webb, sont mis en place pour garantir la longévité des équipements.

L’alimentation énergétique est assurée par un réseau de câbles sous-marins reliés à des stations côtières, complété par des systèmes de batteries de secours. La transmission des données utilise des fibres optiques haute capacité, permettant un transfert rapide et sécurisé des observations vers les centres de recherche terrestres.

Applications et perspectives futures

Domaines d’étude privilégiés

L’astronomie sous-marine ouvre de nouvelles perspectives dans plusieurs domaines d’étude spécifiques. La détection des neutrinos cosmiques bénéficie particulièrement de cette approche, l’eau servant de médium idéal pour capturer ces particules insaisissables. L’observation des rayons gamma de haute énergie constitue un autre axe majeur, les détecteurs sous-marins offrant une sensibilité accrue par rapport aux installations terrestres.

Les chercheurs exploitent également ces installations pour étudier la matière noire et les ondes gravitationnelles, profitant de l’isolation naturelle des profondeurs océaniques. La recherche de signaux extraterrestres (SETI) trouve aussi un terrain propice dans ces observatoires, qui permettent de s’affranchir des interférences radio terrestres. Ces études complètent efficacement les observations réalisées par les télescopes traditionnels, enrichissant notre compréhension des phénomènes cosmiques les plus énigmatiques.

Projets en développement

Plusieurs projets innovants d’astronomie sous-marine sont actuellement en développement à travers le monde. Le projet ANTARES en Méditerranée se transforme progressivement en KM3NeT, un observatoire de nouvelle génération visant à étudier les neutrinos cosmiques avec une précision inégalée. Au large d’Hawaï, le projet Deep Ocean Observatory (DOO) ambitionne de combiner l’astronomie traditionnelle avec la détection des ondes gravitationnelles sous l’océan.

D’autres initiatives prometteuses incluent le développement de télescopes sous-marins modulaires, conçus pour être déployés en réseaux interconnectés. Ces systèmes s’inspirent des avancées réalisées par le James Webb tout en les adaptant au milieu marin. Les chercheurs travaillent également sur des projets de détecteurs hybrides, capables d’observer simultanément différents types de rayonnements cosmiques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la compréhension de l’univers.

Impact sur la recherche astronomique

Avancées scientifiques réalisées

Les découvertes majeures en astronomie sous-marine ont considérablement enrichi notre compréhension de l’univers. La détection de plusieurs sources de neutrinos cosmiques de haute énergie a permis d’identifier de nouveaux phénomènes astrophysiques. Les observations ont également contribué à une meilleure compréhension des rayons gamma et de leur propagation dans l’espace. Ces avancées complètent parfaitement les données collectées par les télescopes traditionnels en orbite.

La combinaison des observations sous-marines avec celles du télescope Hubble a notamment permis de valider certaines théories sur l’origine des particules cosmiques de haute énergie. Les chercheurs ont aussi réussi à détecter des signaux gravitationnels jusqu’alors imperceptibles depuis la surface, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’étude des événements cosmiques extrêmes.

Complémentarité avec les méthodes traditionnelles

L’astronomie sous-marine s’inscrit dans une approche complémentaire avec les méthodes d’observation classiques. Alors que le James Webb explore l’espace depuis l’orbite terrestre, les observatoires sous-marins offrent une perspective unique depuis les profondeurs océaniques. Cette synergie entre technologies permet d’obtenir des données plus complètes sur les phénomènes cosmiques. Les observations sous-marines comblent notamment les angles morts des télescopes spatiaux et terrestres, particulièrement pour la détection des particules cosmiques et des ondes gravitationnelles. Cette complémentarité enrichit considérablement notre compréhension globale de l’univers, chaque approche apportant ses avantages spécifiques à la recherche astronomique moderne.

Collaboration internationale et financement

Partenariats scientifiques

Les partenariats internationaux en astronomie sous-marine se développent rapidement, réunissant des institutions de recherche du monde entier. Des collaborations majeures se sont formées entre les observatoires européens, américains et asiatiques, mutualisant leurs ressources et leur expertise. Ces alliances permettent de partager les coûts d’infrastructure et d’optimiser l’utilisation des installations sous-marines.

La coopération s’étend également aux secteurs privés et publics, avec des entreprises spécialisées dans les technologies marines qui apportent leur savoir-faire technique. Les universités et centres de recherche coordonnent leurs efforts à travers des programmes d’échange de chercheurs et de données. Cette approche collaborative favorise l’innovation et accélère le développement de nouvelles méthodologies d’observation, tout en renforçant la position de l’astronomie sous-marine dans le paysage scientifique international.

Modèles de financement et soutien

Le financement de l’astronomie sous-marine repose sur un modèle hybride combinant investissements publics et privés. Les agences spatiales et organismes de recherche gouvernementaux constituent la principale source de financement, complétée par des contributions du secteur privé, notamment des entreprises technologiques et des fondations scientifiques.

Des mécanismes de financement participatif innovants ont également émergé, permettant aux particuliers et aux entreprises de soutenir des projets spécifiques. Les partenariats public-privé se multiplient, offrant des solutions de financement durables pour les infrastructures coûteuses. Cette diversification des sources de financement assure la pérennité des projets tout en favorisant l’innovation technologique.

Les programmes de soutien incluent également des bourses de recherche internationales et des fonds dédiés à la formation de la prochaine génération de chercheurs en astronomie sous-marine. Cette approche globale du financement garantit le développement continu de ce domaine émergent de l’astronomie.