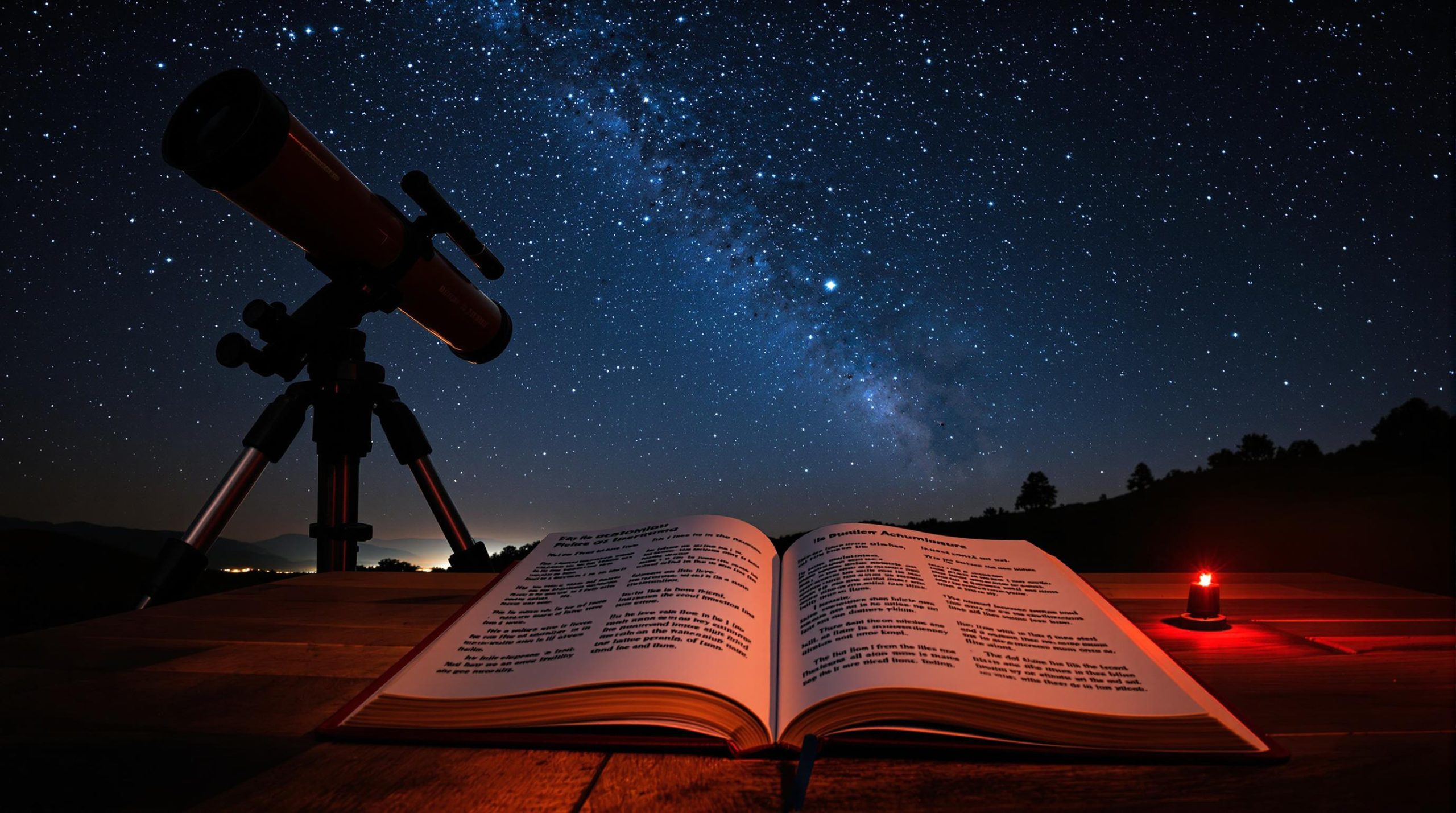

L’astronomie, cette fenêtre sur l’infini, fascine autant qu’elle intimide par son vocabulaire technique. Quand tu débutes dans l’observation céleste, tu peux te sentir perdu face aux termes comme « aberration sphérique » ou « magnitude apparente » qui parsèment les guides et forums spécialisés. Pourtant, maîtriser ce glossaire télescope n’est pas qu’une question d’érudition – c’est la clé pour transformer tes nuits d’observation en véritables voyages cosmiques.

Comprendre le vocabulaire astronomique te permet d’exploiter pleinement ton équipement, de communiquer efficacement avec d’autres passionnés et surtout, d’approfondir ta compréhension des phénomènes que tu observes. Que tu cherches à identifier une constellation, à régler précisément ton télescope ou à planifier une session d’observation céleste, chaque terme technique maîtrisé devient un outil supplémentaire dans ta quête des merveilles du ciel nocturne. Ce glossaire t’accompagnera dans tes premiers pas vers une astronomie plus riche et plus précise, transformant progressivement l’inconnu en terrain familier.

Les bases de l’astronomie

L’astronomie possède son propre langage, parfois intimidant pour les novices. Pourtant, ces termes techniques constituent les fondations sur lesquelles repose toute observation céleste réussie. Avant de plonger dans les profondeurs du cosmos avec ton télescope, familiarise-toi avec quelques concepts essentiels qui reviendront constamment dans ton parcours d’astronome amateur.

Le ciel nocturne est un vaste théâtre où chaque astre joue un rôle précis, suivant des règles établies depuis des milliards d’années. Comprendre ces règles commence par maîtriser des notions comme la magnitude apparente, qui te permet d’évaluer la luminosité des objets célestes, ou la période de révolution, qui rythme le ballet cosmique des planètes autour de leurs étoiles. Ces concepts, bien que scientifiques, sont accessibles à tous et transformeront radicalement ta façon d’observer le ciel.

Ces termes de base ne sont pas de simples définitions à mémoriser, mais des outils pratiques qui te permettront de planifier tes observations, de comprendre ce que tu vois dans ton oculaire, et d’échanger avec d’autres passionnés. Que tu cherches à repérer les planètes les plus brillantes ou à suivre le cycle des phases lunaires, ces connaissances fondamentales te serviront de boussole dans ton exploration du cosmos.

Magnitude apparente

La magnitude apparente représente l’échelle utilisée en astronomie pour quantifier la luminosité des objets célestes tels qu’ils apparaissent depuis la Terre. Contrairement à ce que l’on pourrait intuitivement penser, plus la valeur de magnitude est basse, plus l’objet est lumineux. Une étoile de magnitude 1 brille ainsi plus intensément qu’une étoile de magnitude 3. Cette échelle logarithmique, héritée des travaux de l’astronome grec Hipparque, a été perfectionnée au fil des siècles.

Chaque différence d’une unité de magnitude correspond à un facteur de luminosité d’environ 2,5. Ainsi, une étoile de magnitude 1 est approximativement 100 fois plus brillante qu’une étoile de magnitude 6, cette dernière représentant généralement la limite de visibilité à l’œil nu dans un ciel sans pollution lumineuse. Les objets les plus éclatants du ciel possèdent même des magnitudes négatives : Vénus peut atteindre -4,6, la Pleine Lune -12,7, tandis que notre Soleil culmine à -26,7. Lors de tes observations, cette échelle te servira de référence essentielle pour identifier les objets célestes et déterminer les capacités réelles de ton télescope, chaque instrument ayant sa propre magnitude limite selon son diamètre et les conditions d’observation.

Période de révolution

La période de révolution désigne le temps nécessaire à un corps céleste pour effectuer une orbite complète autour d’un autre objet plus massif. Cette mesure fondamentale en astronomie permet de caractériser le mouvement des planètes, lunes, astéroïdes et comètes dans leur danse cosmique perpétuelle. Pour la Terre, cette période correspond à 365,25 jours autour du Soleil, tandis que d’autres corps célestes présentent des durées extrêmement variables – de quelques heures pour certains satellites artificiels à plusieurs milliers d’années pour les comètes à longue période.

Cette notion constitue un pilier de la mécanique céleste et joue un rôle crucial dans la compréhension de notre système solaire et au-delà. Grâce à elle, les astronomes peuvent prédire avec précision les positions futures des astres, planifier des missions spatiales ou anticiper des phénomènes comme les éclipses et les transits. Pour l’observateur amateur, connaître les périodes de révolution des planètes permet d’organiser efficacement ses sessions d’observation en sachant quand et où chercher dans le ciel. Cette connaissance s’avère particulièrement précieuse pour suivre les planètes extérieures comme Jupiter (11,86 ans) ou Saturne (29,46 ans), dont les positions évoluent lentement mais significativement d’une année à l’autre.

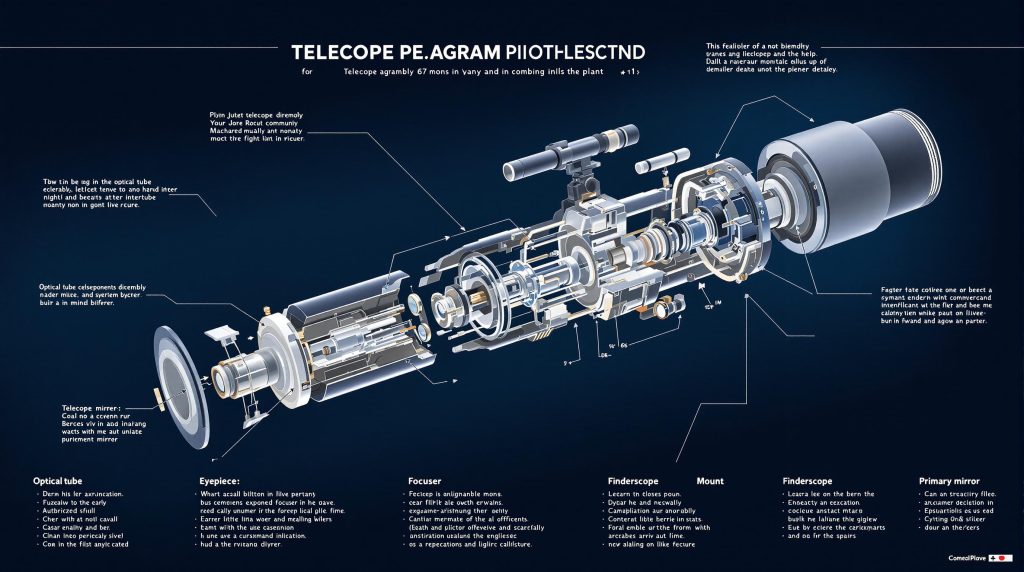

Les composants du télescope

Un télescope est bien plus qu’un simple tube avec des lentilles. C’est un ensemble sophistiqué de composants travaillant en harmonie pour capturer et amplifier la lumière des objets célestes lointains. Comprendre ces éléments fondamentaux te permettra non seulement de mieux utiliser ton instrument, mais aussi de diagnostiquer d’éventuels problèmes et d’améliorer tes observations.

Le cœur de tout télescope réside dans son système optique, généralement composé d’un objectif (lentille principale ou miroir primaire) qui collecte la lumière, et d’un oculaire qui agrandit l’image formée. La qualité de ces éléments détermine directement la netteté et la précision de tes observations. Toutefois, même le meilleur système optique peut être compromis par des phénomènes comme l’aberration sphérique, qui altère la formation de l’image en créant des distorsions.

La structure mécanique joue également un rôle crucial. Le tube optique maintient les composants alignés, tandis que la monture altazimutale ou équatoriale permet d’orienter et de suivre les objets célestes. Ces éléments, bien que moins spectaculaires que l’optique, sont tout aussi déterminants pour la qualité de ton expérience d’observation. Un télescope aux optiques exceptionnelles mais monté sur une structure instable ou difficile à manipuler deviendra rapidement source de frustration plutôt que de découvertes.

Monture altazimutale

La monture altazimutale représente le système de support le plus intuitif pour un télescope. Comme son nom l’indique, elle permet des mouvements sur deux axes perpendiculaires : l’altitude (mouvement vertical, de haut en bas) et l’azimut (mouvement horizontal, de gauche à droite). Cette conception simple et efficace offre une prise en main immédiate, même pour les débutants qui découvrent l’observation céleste, car elle reproduit naturellement la façon dont nous pointons du doigt un objet dans le ciel.

L’un des principaux avantages de cette monture réside dans sa légèreté et sa compacité comparées aux montures équatoriales plus complexes. Ces caractéristiques en font le choix idéal pour les télescopes portables ou les sessions d’observation improvisées. Les montures altazimutales modernes sont souvent équipées de systèmes informatisés (GoTo) qui compensent leur limitation naturelle pour le suivi des objets célestes. En effet, en raison de la rotation terrestre, les astres semblent se déplacer selon une trajectoire courbe dans le ciel, ce qui nécessite un ajustement constant sur les deux axes avec une monture altazimutale manuelle. Les versions motorisées calculent automatiquement ces ajustements complexes, permettant ainsi des observations prolongées sans perdre l’objet de vue, un atout considérable pour l’astrophotographie ou l’observation détaillée des planètes et galaxies lointaines.

Aberration sphérique

L’aberration sphérique constitue l’un des défauts optiques les plus courants affectant les télescopes. Ce phénomène se produit lorsque les rayons lumineux traversant différentes zones d’une lentille ou se réfléchissant sur un miroir sphérique ne convergent pas exactement au même point focal. Les rayons passant par les bords de l’optique se focalisent légèrement plus près que ceux passant par le centre, créant ainsi une image floue et manquant de netteté, particulièrement visible lors des observations au télescope à fort grossissement.

Cette imperfection optique impacte directement la qualité des images obtenues, en réduisant notamment le contraste et la résolution des détails fins. Sur les objets brillants comme la Lune ou les planètes, l’aberration sphérique se manifeste par un halo diffus autour de l’image principale ou par des bords moins nets. Les télescopes de qualité intègrent des corrections pour ce défaut, comme les miroirs paraboliques dans les réflecteurs ou les lentilles achromatiques et apochromatiques dans les réfracteurs. Pour l’astronome amateur, comprendre ce phénomène aide à mieux choisir son équipement et à interpréter correctement les images observées. Un diaphragme réduisant l’ouverture effective peut parfois atténuer ce problème au prix d’une luminosité moindre, compromis parfois nécessaire pour obtenir des images plus nettes lors de l’observation des planètes.

Phénomènes astronomiques

Le ciel nocturne est un théâtre d’événements fascinants qui obéissent aux lois immuables de la physique céleste. Ces phénomènes célestes rythment non seulement nos observations, mais définissent également les conditions optimales pour sortir ton télescope et explorer l’univers. Comprendre ces événements te permettra de planifier efficacement tes sessions d’observation et d’interpréter correctement ce que tu observes à travers ton oculaire.

L’alternance du jour et de la nuit représente le phénomène astronomique le plus évident, mais sa transition n’est pas aussi simple qu’un interrupteur qu’on allume ou éteint. Le crépuscule astronomique marque cette frontière cruciale entre le jour et la véritable nuit, déterminant le moment où les objets les plus faibles deviennent visibles. D’autres phénomènes comme les éclipses, les occultations, les transits planétaires ou les pluies de météores constituent des événements particuliers qui méritent d’être anticipés et observés avec attention.

La pollution lumineuse, bien que d’origine humaine, influence considérablement notre capacité à observer ces phénomènes. Elle masque la faible lueur des objets célestes lointains et modifie notre perception du ciel nocturne. C’est pourquoi la compréhension des cycles naturels comme les phases lunaires devient essentielle pour l’astronome amateur. Une pleine lune illumine le ciel et rend difficile l’observation des objets du ciel profond, tandis qu’une nouvelle lune offre les conditions idéales pour contempler galaxies et nébuleuses. Maîtriser ces concepts te permettra de tirer le meilleur parti de ton équipement, quel que soit ton environnement d’observation.

Crépuscule astronomique

Le crépuscule astronomique désigne cette période particulière où le Soleil se trouve entre 12° et 18° sous l’horizon. Il constitue la dernière phase du crépuscule, après les crépuscules civil et nautique, et marque la transition complète vers la nuit astronomique. Durant cette période, le ciel apparaît déjà très sombre pour l’œil humain, mais une légère lueur persiste à l’horizon, influençant subtilement les conditions d’observation astronomique.

Pour les astronomes amateurs comme professionnels, ce moment représente un seuil critique. Il détermine précisément quand les observations des objets célestes les plus faibles deviennent possibles. Avant la fin du crépuscule astronomique, la lumière résiduelle du Soleil diffusée dans l’atmosphère masque encore les étoiles de faible magnitude, les galaxies lointaines et les nébuleuses. C’est pourquoi les logiciels de planification astronomique et les applications dédiées à l’observation indiquent systématiquement cet horaire comme repère fondamental.

La durée du crépuscule astronomique varie considérablement selon la latitude et la saison. Près de l’équateur, cette transition dure environ 20-25 minutes, tandis qu’aux latitudes moyennes, elle peut s’étendre jusqu’à une heure. Dans les régions polaires, pendant certaines périodes de l’année, le Soleil ne descend jamais suffisamment sous l’horizon pour permettre une véritable nuit astronomique, créant ce qu’on appelle les « nuits blanches » où l’observation des objets faiblement lumineux devient impossible sans se déplacer vers des latitudes plus clémentes.

Termes astronomiques avancés à explorer

- Seeing – Qualité de l’atmosphère affectant la netteté des images astronomiques

- Collimation – Alignement précis des éléments optiques d’un télescope

- Turbulence atmosphérique – Phénomène perturbant les observations à fort grossissement

- Rapport F/D – Rapport focal déterminant les caractéristiques optiques d’un instrument

- Oculaire orthoscopique – Type d’oculaire offrant une correction avancée des aberrations

- Magnitude absolue – Luminosité intrinsèque d’un objet céleste indépendamment de sa distance

- Parallaxe stellaire – Méthode de mesure des distances des étoiles proches

- Ascension droite – Coordonnée équatoriale équivalente à la longitude céleste

- Déclinaison – Coordonnée équatoriale équivalente à la latitude céleste

- Astrométrie – Science de la mesure précise des positions et mouvements des astres

- Occultation – Phénomène où un corps céleste en cache un autre

- Libration lunaire – Oscillation apparente de la Lune permettant d’observer légèrement au-delà de 50% de sa surface

Pour finir : maîtriser le vocabulaire astronomique

Le vocabulaire astronomique que nous avons exploré dans ce glossaire constitue bien plus qu’une simple collection de termes techniques. De la magnitude apparente à l’aberration sphérique, en passant par la monture altazimutale et le crépuscule astronomique, chaque concept représente une clé qui déverrouille un aspect particulier de ton expérience d’observation céleste.

Maîtriser ces termes te permet non seulement de comprendre les manuels et forums spécialisés, mais aussi d’enrichir considérablement tes observations nocturnes. Tu ne te contenteras plus de regarder passivement les astres, mais tu pourras interpréter ce que tu vois, anticiper les phénomènes célestes et optimiser l’utilisation de ton équipement. Cette connaissance transforme fondamentalement ta relation avec le ciel étoilé.

N’hésite pas à revenir régulièrement à ce glossaire lors de tes lectures ou conversations avec d’autres passionnés. Progressivement, ces termes deviendront une seconde nature, te permettant de te concentrer pleinement sur l’émerveillement que procure l’observation enrichie du cosmos plutôt que sur la compréhension des concepts de base. L’univers se révèle davantage à ceux qui parlent son langage.