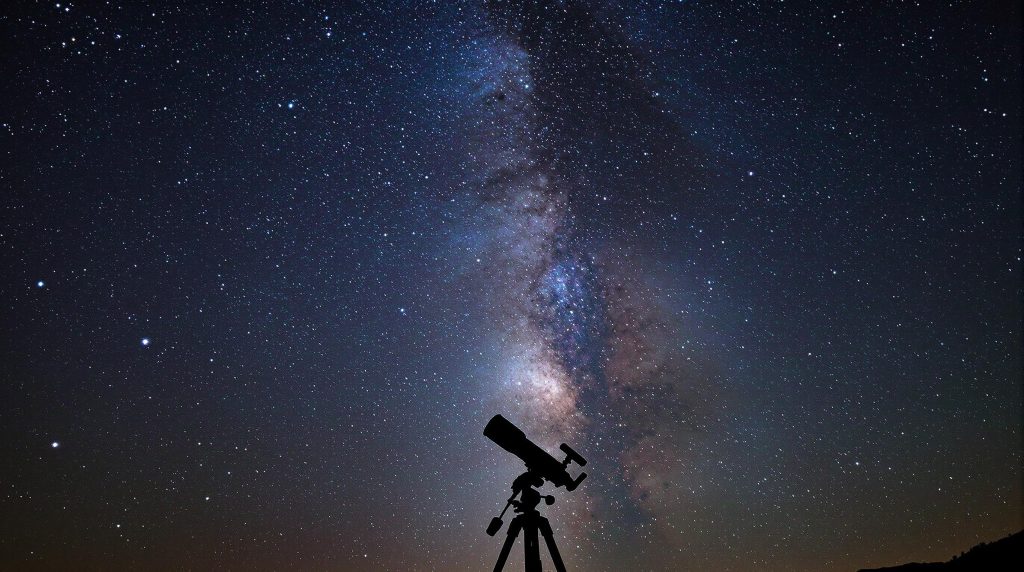

La photographie astronomique ouvre une fenêtre fascinante sur l’immensité du cosmos, permettant de capturer la beauté des planètes, des nébuleuses et des galaxies lointaines. Mais pour transformer cette passion en images spectaculaires, l’association entre ton télescope et ton appareil photo doit être parfaitement maîtrisée.

Contrairement à la photographie traditionnelle, l’astrophotographie requiert une adaptation technique précise pour relever les défis uniques qu’elle présente : faible luminosité, temps d’exposition prolongés et nécessité d’un grossissement optimal. Un simple appareil posé devant l’oculaire ne suffira pas à immortaliser les merveilles célestes avec précision.

C’est pourquoi comprendre comment connecter efficacement ton appareil photo à ton télescope constitue la première étape cruciale vers des clichés réussis. Cette connexion, loin d’être anecdotique, déterminera la qualité finale de tes images et te permettra d’exploiter pleinement le potentiel de ton équipement astronomique. Découvrons ensemble les techniques et accessoires essentiels pour transformer ton matériel en véritable observatoire photographique du ciel nocturne.

Les bagues T-ring : un élément essentiel

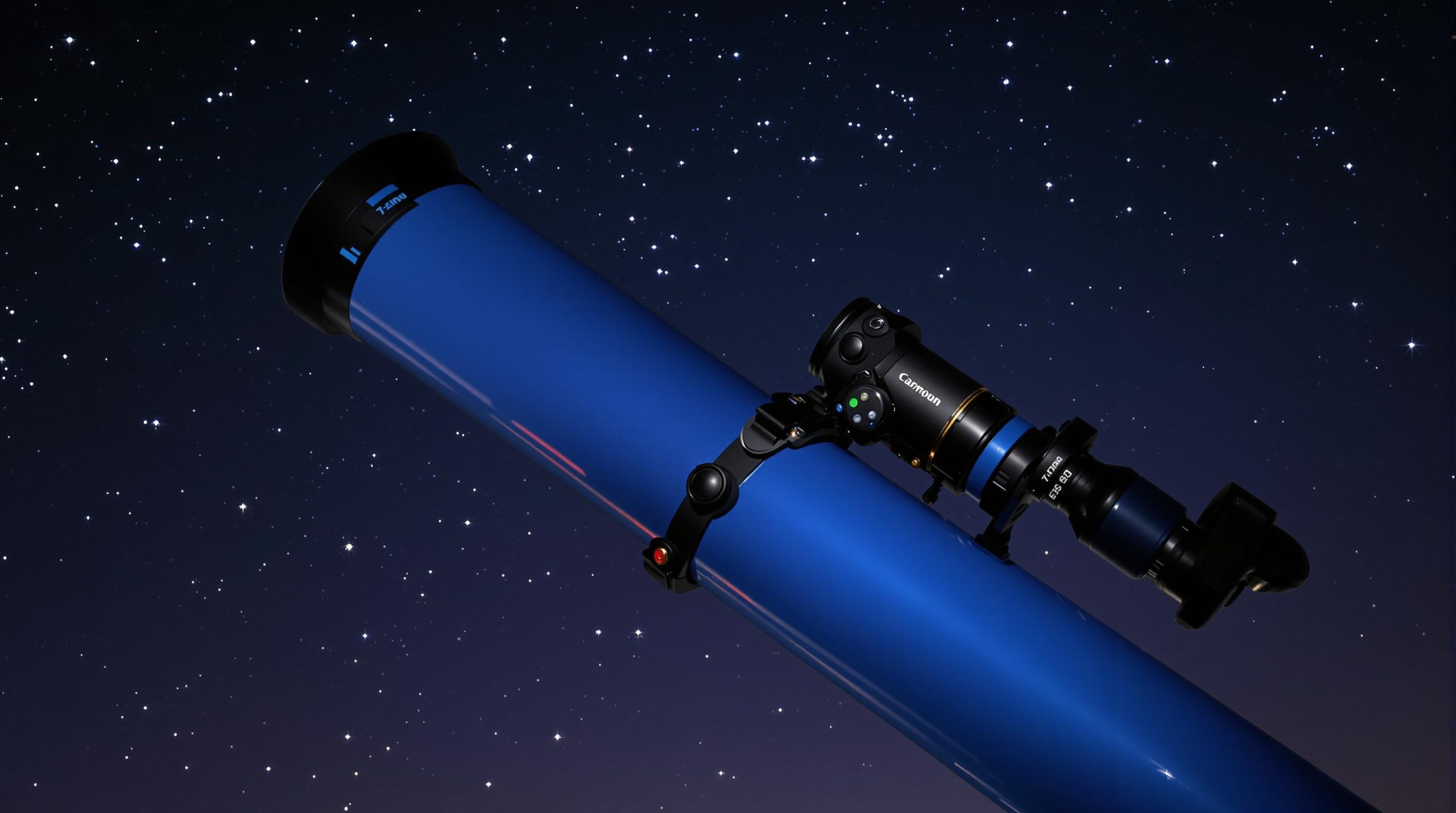

Pour établir une connexion solide entre ton appareil photo et ton télescope, la bague T-ring constitue l’élément fondamental dont tu ne pourras pas te passer. Cet adaptateur circulaire métallique joue le rôle d’intermédiaire indispensable, permettant de transformer ton instrument d’observation en véritable appareil de photographie astronomique.

La bague T-ring se caractérise par sa conception spécifique : d’un côté, elle se fixe à la monture de ton appareil photo (Canon, Nikon, Sony, etc.) et de l’autre, elle présente un pas de vis standardisé appelé « filetage T2 » de 42mm, compatible avec les accessoires astronomiques. Cette interface universelle assure une connexion stable et précise, éliminant les risques de vibrations ou de décalage qui pourraient compromettre tes clichés lors des longues expositions nécessaires en astrophotographie.

Le choix de la bonne bague T-ring dépend exclusivement de la marque et du modèle de ton appareil photo. Chaque fabricant utilise en effet une monture propriétaire (monture EF pour Canon, monture F pour Nikon, monture E pour Sony, etc.), ce qui rend impossible l’utilisation d’une bague universelle. Assure-toi donc de sélectionner un modèle spécifiquement conçu pour ton boîtier, en vérifiant sa compatibilité avant tout achat.

Une fois la bague T-ring en place, tu auras besoin d’un adaptateur complémentaire pour finaliser la connexion au télescope. Les plus courants sont :

- L’adaptateur pour mise au foyer primaire, qui remplace l’oculaire et permet d’utiliser le télescope comme un objectif géant

- L’adaptateur pour projection oculaire, qui conserve l’oculaire pour un grossissement supplémentaire

La qualité de fabrication de ta bague T-ring mérite également attention. Privilégie les modèles en aluminium anodisé ou en acier inoxydable qui offrent durabilité et précision d’alignement. Les versions bas de gamme peuvent présenter des jeux mécaniques susceptibles d’affecter la netteté de tes images ou même d’endommager ton matériel lors des manipulations répétées.

Méthodes de projection pour la photographie céleste

Une fois équipé de ta bague T-ring, tu dois choisir la méthode de projection qui convient le mieux à tes objectifs photographiques. Deux techniques principales s’offrent à toi pour capturer les merveilles célestes : la projection oculaire et la méthode au foyer primaire (ou champ plein format). Chacune possède ses particularités et s’adapte à différents types d’objets célestes.

La projection oculaire consiste à utiliser l’oculaire de ton télescope comme élément optique supplémentaire entre l’instrument et ton appareil photo. Cette méthode agit comme un multiplicateur de focale, permettant d’obtenir un grossissement considérable des objets observés. Elle s’avère particulièrement efficace pour photographier les détails de la Lune et des planètes, où la résolution fine est plus importante que la luminosité. L’avantage principal réside dans le fort grossissement obtenu sans matériel coûteux, mais cette approche présente aussi des inconvénients notables : perte de luminosité significative, risque accru de vibrations et difficulté à maintenir une mise au point précise sur de longues expositions.

À l’opposé, la méthode au foyer primaire (champ plein format) élimine l’oculaire pour placer directement le capteur de l’appareil photo au point focal du télescope. Cette technique transforme essentiellement ton télescope en objectif photographique géant. Elle préserve davantage de lumière, ce qui la rend idéale pour capturer les objets du ciel profond comme les nébuleuses et galaxies. Tu bénéficies ainsi d’un champ de vision plus large et d’une meilleure luminosité, au prix d’un grossissement moindre. Cette méthode nécessite généralement un télescope avec une monture équatoriale motorisée pour compenser la rotation terrestre durant les longues expositions.

Le choix entre ces deux méthodes dépend essentiellement de tes cibles. Pour les débutants, la projection oculaire offre souvent des résultats plus immédiats sur les objets brillants comme la Lune, tandis que la photographie au foyer primaire, bien que techniquement plus exigeante, ouvre les portes vers l’univers fascinant du ciel profond.

Projection oculaire

La projection oculaire représente l’une des méthodes les plus accessibles pour débuter en astrophotographie, particulièrement adaptée aux sujets lumineux comme la Lune et les planètes. Cette technique consiste à utiliser l’oculaire de ton télescope comme une lentille supplémentaire entre le miroir principal (ou l’objectif) et ton appareil photo, multipliant ainsi la focale effective de ton instrument.

Pour mettre en place ce dispositif, tu auras besoin d’un adaptateur spécifique qui se fixe à ta bague T-ring. Cet adaptateur, souvent appelé « tube de projection », maintient l’oculaire à une distance précise du capteur de l’appareil photo. Le grossissement obtenu dépend directement de cette distance : plus l’oculaire est éloigné du capteur, plus le grossissement sera important. Cette caractéristique te permet d’ajuster le grossissement en modifiant simplement la longueur du tube de projection.

L’un des principaux avantages de cette méthode réside dans sa capacité à produire des images fortement agrandies sans investir dans des télescopes à longue focale coûteux. Elle est particulièrement efficace pour capturer les détails fins des cratères lunaires ou les bandes nuageuses de Jupiter. Cependant, cette technique présente des contraintes importantes : la perte de luminosité peut être considérable (jusqu’à 75% de la lumière initiale), et le champ de vision devient extrêmement réduit.

Pour optimiser tes résultats en projection oculaire, privilégie des oculaires de courte focale (entre 10 et 25 mm) à grande pupille de sortie. Les modèles Plössl ou orthoscopiques offrent généralement les meilleurs résultats grâce à leur qualité optique et leur faible distorsion. N’oublie pas que cette méthode amplifie également les vibrations et les défauts de suivi, rendant cruciale l’utilisation d’un déclencheur à distance et d’une monture particulièrement stable.

Champ plein format

La méthode au champ plein format, également appelée photographie au foyer primaire, représente l’approche la plus directe et la plus efficace pour capturer des images larges et détaillées du ciel profond. Contrairement à la projection oculaire, cette technique consiste à retirer complètement l’oculaire de ton télescope pour placer le capteur de ton appareil photo directement au point focal de l’instrument.

Pour mettre en œuvre cette méthode, tu auras besoin uniquement de ta bague T-ring et d’un adaptateur pour foyer primaire (souvent appelé « nez » ou « T-adapter »). Ce dispositif simple permet de transformer ton télescope en un objectif photographique de grande focale. L’avantage majeur réside dans la transmission lumineuse optimale – pratiquement toute la lumière collectée par le miroir ou l’objectif principal atteint directement le capteur de ton appareil, sans perte significative liée à des éléments optiques supplémentaires.

Cette approche se révèle particulièrement adaptée pour photographier les objets étendus du ciel profond comme les nébuleuses, les amas d’étoiles et les galaxies. Le champ de vision plus large te permet de capturer l’intégralité de ces objets célestes dans un seul cadre, offrant une perspective contextuelle impossible à obtenir avec la projection oculaire. De plus, la luminosité préservée autorise des temps d’exposition plus courts, réduisant les problèmes liés au suivi imparfait de la monture.

Cependant, la méthode au champ plein format présente aussi quelques défis. Le grossissement obtenu est fixe et dépend uniquement de la distance focale de ton télescope, ce qui peut s’avérer insuffisant pour les petits objets comme les planètes. Pour maximiser tes résultats, privilégie les appareils à capteur plein format qui exploitent pleinement le cercle d’image produit par ton instrument, bien que les capteurs APS-C offrent également d’excellents résultats avec un effet de « zoom » supplémentaire dû au facteur de recadrage.

Pour réussir tes images en champ plein format, assure-toi que ton télescope dispose d’une mise au point précise et d’une monture suffisamment stable pour supporter le poids de ton appareil photo sans induire de vibrations ou de flexions optiques.

Réglages de l’appareil photo pour l’astrophotographie

La maîtrise des réglages de ton appareil photo constitue un élément déterminant pour transformer une simple observation céleste en une image saisissante. En astrophotographie, les paramètres habituels de la photographie diurne doivent être complètement repensés pour s’adapter aux conditions particulières de la capture d’objets extrêmement peu lumineux dans l’obscurité totale.

Le temps d’exposition représente sans doute le paramètre le plus critique en photographie astronomique. Contrairement à la photographie traditionnelle où les expositions se mesurent généralement en fractions de seconde, l’astrophotographie nécessite des poses longues allant de quelques secondes pour la Lune à plusieurs minutes, voire heures pour les objets du ciel profond. Cette différence fondamentale s’explique par la faible luminosité des objets célestes qui exige de collecter la lumière sur une période prolongée. Pour les planètes brillantes comme Jupiter ou Saturne, des expositions de 1/15 à 1/2 seconde peuvent suffire, tandis que pour les galaxies et nébuleuses, tu devras envisager des poses de 30 secondes à plusieurs minutes selon la puissance de ton télescope et la qualité de ta monture.

Le réglage ISO joue également un rôle crucial dans l’équilibre entre sensibilité et bruit numérique. En astrophotographie, tu seras souvent tenté d’augmenter considérablement la sensibilité pour capturer plus de détails dans les zones sombres. Cependant, cette approche introduit inévitablement du bruit qui peut masquer les détails subtils. Pour les objets brillants comme la Lune, un ISO modéré (100-400) suffit généralement. Pour les objets du ciel profond, un ISO entre 800 et 3200 offre un bon compromis entre sensibilité et qualité d’image, mais cette valeur doit être ajustée en fonction des performances spécifiques de ton capteur.

Concernant l’ouverture, la situation est particulière en astrophotographie avec télescope : ce paramètre est fixé par la conception optique de ton instrument. Le rapport focal (f/d) de ton télescope détermine la quantité de lumière atteignant le capteur. Un télescope « rapide » (f/4 à f/6) sera plus adapté aux objets faiblement lumineux du ciel profond, tandis qu’un instrument plus « lent » (f/8 à f/12) offrira potentiellement plus de détails sur les objets planétaires.

La balance des blancs mérite également une attention particulière. Le réglage « Tungstène » ou une température de couleur autour de 3200K peut aider à réduire la pollution lumineuse orangée des zones urbaines, mais pour une flexibilité maximale, privilégie la capture en format RAW qui te permettra d’ajuster précisément ce paramètre en post-traitement.

N’oublie pas que la photographie astronomique repose souvent sur l’accumulation de plusieurs images (stacking) pour réduire le bruit et améliorer le rapport signal/bruit. Cette technique compense partiellement les limites de tes réglages et permet d’obtenir des résultats spectaculaires même avec un équipement modeste.

Réglages recommandés pour l’astrophotographie

Ouverture : Généralement fixée par le télescope (rapport f/d)

- f/4 à f/6 : idéal pour les objets du ciel profond (nébuleuses, galaxies)

- f/8 à f/12 : préférable pour les détails planétaires et lunaires

ISO : À adapter selon la luminosité de l’objet

- Lune et planètes brillantes : 100-400

- Planètes faiblement lumineuses : 400-800

- Ciel profond (nébuleuses, galaxies) : 800-3200

- Objets très faibles : jusqu’à 6400 (si votre capteur gère bien le bruit)

Temps d’exposition : Variable selon les cibles

- Lune : 1/125 à 1/15 seconde

- Planètes brillantes (Jupiter, Saturne) : 1/15 à 1/2 seconde

- Planètes faibles (Uranus, Neptune) : 1 à 5 secondes

- Objets du ciel profond : 30 secondes à plusieurs minutes

- Galaxies lointaines : plusieurs minutes à heures (par accumulation)

Balance des blancs :

- Tungstène (3200K) pour réduire la pollution lumineuse

- Personnalisée (4000-5000K) pour un rendu plus naturel

- Capture en RAW pour ajustement ultérieur en post-traitement

Conseils pratiques pour des clichés réussis

L’astrophotographie exige non seulement des connaissances techniques sur les connexions et réglages, mais également une approche méthodique pour surmonter les défis spécifiques à la photographie céleste. Voici des conseils pratiques qui feront la différence entre une image floue et un cliché spectaculaire du cosmos.

La stabilité de l’équipement constitue sans doute le facteur le plus déterminant pour obtenir des images nettes. Même la plus infime vibration, imperceptible en photographie diurne, peut ruiner complètement une pose longue astronomique. Assure-toi que ton trépied est parfaitement stable, idéalement sur une surface solide comme du béton plutôt que sur un sol meuble. L’ajout de poids supplémentaire sur le trépied (sac de sable ou plateau à accessoires lesté) améliore considérablement la stabilité. Pour éliminer les vibrations lors du déclenchement, utilise systématiquement une télécommande filaire ou sans fil, ou programme le retardateur de ton appareil.

La mise au point représente un autre défi majeur en astrophotographie. Contrairement à la photographie terrestre, l’autofocus de ton appareil sera inefficace face aux objets célestes faiblement lumineux. La technique la plus fiable consiste à utiliser la mise au point manuelle en mode Live View sur une étoile brillante. Zoome au maximum sur l’écran de ton appareil et ajuste minutieusement la mise au point jusqu’à ce que l’étoile apparaisse comme un point le plus petit et le plus net possible. Un masque de Bahtinov (accessoire peu coûteux qui se place devant l’ouverture du télescope) peut grandement faciliter cette opération en créant un motif lumineux qui devient parfaitement symétrique uniquement lorsque la mise au point est optimale.

N’oublie pas que la rotation terrestre constitue un obstacle majeur pour les poses longues. Sans compensation, les étoiles apparaîtront comme des traînées lumineuses après seulement 15-30 secondes d’exposition (selon la focale utilisée). Une monture équatoriale motorisée avec fonction de suivi devient donc indispensable pour les expositions prolongées. À défaut, la technique du stacking (empilement d’images courtes) peut partiellement compenser cette limitation.

Enfin, ne sous-estime pas l’importance de la planification de ta session. Des applications comme Stellarium ou SkySafari te permettent d’identifier les meilleures cibles pour la saison et l’heure d’observation. Vérifie également les prévisions météorologiques et les phases lunaires – une pleine lune peut sérieusement compromettre l’observation des objets du ciel profond en inondant le ciel de lumière.

Pour finir : réussir ses photos célestes

L’aventure de l’astrophotographie commence véritablement lorsque ton appareil photo et ton télescope fonctionnent en parfaite harmonie. Pour transformer tes observations en images mémorables, rappelle-toi ces éléments essentiels que nous avons explorés ensemble.

La bague T-ring constitue la pierre angulaire de ton installation, assurant une connexion solide et précise entre ton boîtier et ton instrument optique. Choisis ensuite ta méthode de projection selon tes cibles : projection oculaire pour les détails lunaires et planétaires, ou champ plein format pour capturer les merveilles du ciel profond.

Ne néglige jamais les fondamentaux techniques : temps d’exposition adapté à ta cible, réglage ISO équilibré pour limiter le bruit numérique, et mise au point manuelle méticuleuse. La stabilité absolue de ton équipement demeure également cruciale pour des images nettes lors des longues expositions.

La photographie céleste est un apprentissage progressif où chaque session d’observation t’apportera de nouvelles compétences. Avec patience et méthode, tu verras tes images s’améliorer constamment, te permettant de partager ta passion pour l’immensité cosmique qui nous entoure.